【財政健全化について】

私は財政課長時代の平成20年(2008)6月、市立中央病院の経営が崩壊の危機に瀕しており、このままで は、病院のせいで十和田市が財政破綻してしまうのではないかとの危機感から、「財政健全化に向けた提案書」を当時の中野渡春雄市長に提出。この提案は市長からご承認をいただき、平成20年7月十和田市財政健全化対策本部が設置され、同時に改革プロジェクトチームも組織された。2008年7月14日(月)・15日(火)に全 職員を対象に行った「市の財政健全化に係る職員説明会」では、市の財政状況と、この健全化プログラムの策定ポイントとして、市民の安心・安全な暮らしを守ることを最優先することとし、①病院の経営改善、②小中 学校の耐震補強工事を掲げた。③基金残高については、財政調整基金は標準財政規模の5%程度の8億円、減 債基金は一般会計において毎年度償還する利子相当額の7億円、合わせて15億円を確保することを説明し た。この財政健全化対策は翌平成21年1月に小山田市長に代わってからも継続された。また、平成21年11月 19日(木)に、全職員を対象に6回に分けて行った「平成22年度当初予算説明会」においても、市の財政状 況を再度周知したところである。

1.財政健全化プログラムの策定に至った経緯と方針

市財政の危機は突如として始まったものではない。①基金に頼った予算編成の限界(基金の枯渇)、②病院事業の不良債務の拡大、③検討中の大規模事業が多数存在していた。財政が危機的状態に入り始めていることを知りながら、隠してはおけないとの思いから、全職員を対象に市財政のありのままの状況を周知した。 いたずらに危機感をあおったわけではなく、情報の開示こそが、財政改革のスタートであると考えたからであ る。にもかかわらず、課長クラスでさえ、財政問題への危機感があまりにも薄かった。財政再建団体に転落した夕張市のようになってからでは遅い。まずは危機意識の共有が必要である。

全職員が一致団結して、この難局を乗り切る気概を持ち、 厳しい財政状況の中で、全職員が行政の役割や目指すべき目標を共有し、それぞれの仕事に全力で取り組むことが重要である。職員の意識改革とモチベー ションの高揚が、財政の早期健全化団体への転落を回避するものである。まず行政(職員)が、できる限りの 無駄をなくし、経費を削減してから、市民に負担をお願いするのが筋である。 経常経費の削減には、総人件費削減を避けて通る事はできない。職員数の見直し、給与の見直し、事務事業の見直し、無駄な事業の削減をはかるべきであり、計画が進んでいる事業でもすべて実施するのは不可能であ る。優先順位を付けて絞り込んでいかなければならない。

2.市財政の現状

(1)病院事業会計の不良債務拡大

平成19年度決算見込で、不良債務額13億8,278万7千円。このままでは、不良債務が雪だるま式に 増えていく。また、資金不足比率は26.4%。公営企業における資金不足率は、20%が早期健全化基準 (イエローカード)で、「地方公共団体財政健全化法」による健全化指標の公表による影響も懸念され た。

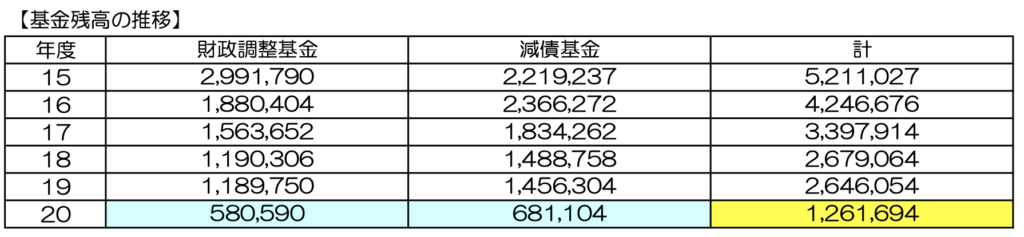

(2)基金残高の減少

平成19年度決算見込みで、財政調整基金・減債基金残高が約12億6,200万円しかない

3.市財政の課題

(1)病院への追加繰出しで、21年度3億円、22年度5億円、計8億円を支出しなければならない。

(2)現在の財政調整基金と減債基金残額、約12億6,200万円を全て使い切っても平成20年度と同規模の 予算編成ができない。病院への追加繰出しと、平成20年度と同規模(約283億円)の一般会計当初予算 を組むとすれば、21年度5億円、22年度20億円、2年間で25億円の収支不足が見込まれ、21年度で 財政調整基金は枯渇する。

4.財政健全化に向けた取り組み

①財政健全化対策本部及び改革プロジェクトチームを組織し、「財政健全化プログラム」を策定する

②予算の使い切りをやめ、決算剰余金を確保する

普通に考えれば、緊急性の無い工事や、その時点ですぐに必要で無いものを購入するなど、お金の使い道を、わざわざ探して使い切るという行為は合理的ではない。余ったお金は繰り越して、本当に必要な時に使うなり、もっと必要性が高い部分にお金を回した方が、合理的だと考えるのが普通であるが、来年度の予算を確保するため、予算の使い切りが行われてきた。

自治体の予算は通常、収入と支出が同額になるようになっており、支出はもともと収入を上回ることができないので、自治体の決算は必ず支出が収入を下回り、黒字になるようになっている。この収入と支出の差額である黒字分は「決算剰余金」という名目で翌年度に繰り越され、翌年度の収入として翌年度の追加的な支出の財源に充てたり、基金として将来に向けて積み立てたりする。

・どこからどれだけの財源を生み出すのか、具体的な方策を示し、 無駄ゼロの歳出改革を優先する。

・計画期間:平成22年度から平成24年度までの3か年とする。

③財政健全化プログラムは人件費削減を柱とした歳出削減案とする

財政硬直化の要因である義務的経費のうち、最も大きなウエートを占める人件費等の削減に取組む

・時間外勤務手当の大幅削減

・行政組織の統廃合による臨時職員及びパートタイマーの削減(幹部職員の中には、仕事を減らす、組織をいじられるのを嫌がる者がいる)

・新採用職員の募集停止

・これでも間に合わない場合、職員給与(期末・勤勉手当含む)の大幅カット(人材確保の観点から人件費の一律カットは最後の選択)

④一切の調整なしで再建策をまとめる

・大幅な経費削減に各方面の反発が強まることが予想されるが、聖域なきゼロベースでの総点検

・行政的しがらみの排除(新渡戸記念館・社会福祉協議会・体育協会・観光協会・商工会議所など)

⑤「歳入確保ワーキンググループ(WG)」を立ち上げる

・市税徴収率を100%に近づける取り組みを、市税滞納整理対策本部と連携して行う

・使用料及び手数料の見直し(一部の運動施設や文化施設における減免について、受益者負担の原則に沿って見直しを行う)

・行政目的として具体的な利用計画のない市有地については、積極的に売却及び賃貸等を推進する

5.「財政健全化プログラム」を公表する

住民に対して積極的に情報公開を行い、自己決定・自己責任を追求する市長の姿勢を示す

(1)市民の安心・安全な暮らしを守ることを最優先する

・病院の経営改善

・小中学校の耐震補強工事

(2)負担の先送りをせず、収入の範囲内で予算を組む

・人件費削減を柱とし、将来的には職員給与の大幅カットなど痛みを伴う改革に全庁あげて取り組む

(3)財政健全化の目標

・基金に頼らない財政運営の構築

・効果額:歳入歳出合計で13億円(対平成21年度)

6.財政健全化プログラム事務事業見直し結果

(1)主な歳出削減項目

被服貸与見直し、市職員互助会補助金廃止、花巻市職員研修休止、管理職手当削減、時間外勤務手当削減、 電話交換業務システム変更、事務室清掃委託一部廃止、駐車場委託廃止、生活交通路線維持対策費補助金見直 し、土地・家屋台帳加除の廃止、納税貯蓄組合補助金見直し、十和田湖保健センター廃止、市社会福祉協議会 補助金見直し、心身障害者扶養共済掛金補給金廃止、焼山福祉センター・高齢者福祉センター廃止、長寿祝金 見直し、老人福祉バス見直し、H22年度みきの・とわだこ中央保育園廃止、とわだこ中央保育園送迎バス運転 手廃止、馬事公苑施設管理運営業務を指定管理委託へ、市観光協会補助金見直し、H22年度沢田幼稚園廃止、 学校評議員の報酬廃止、中学生海外派遣事業廃止、小中学校芸術鑑賞教室廃止、とわだ駒街道マラソン大会補 助金見直しなど

(2)主な人件費削減項目

①民間委託等を推進する(現代美術館・市民図書館に指定管理者制度導入、地方卸売市場の民営化など)

②単労職の退職不補充により確実に減員を見込む(運転手・学校用務員など)

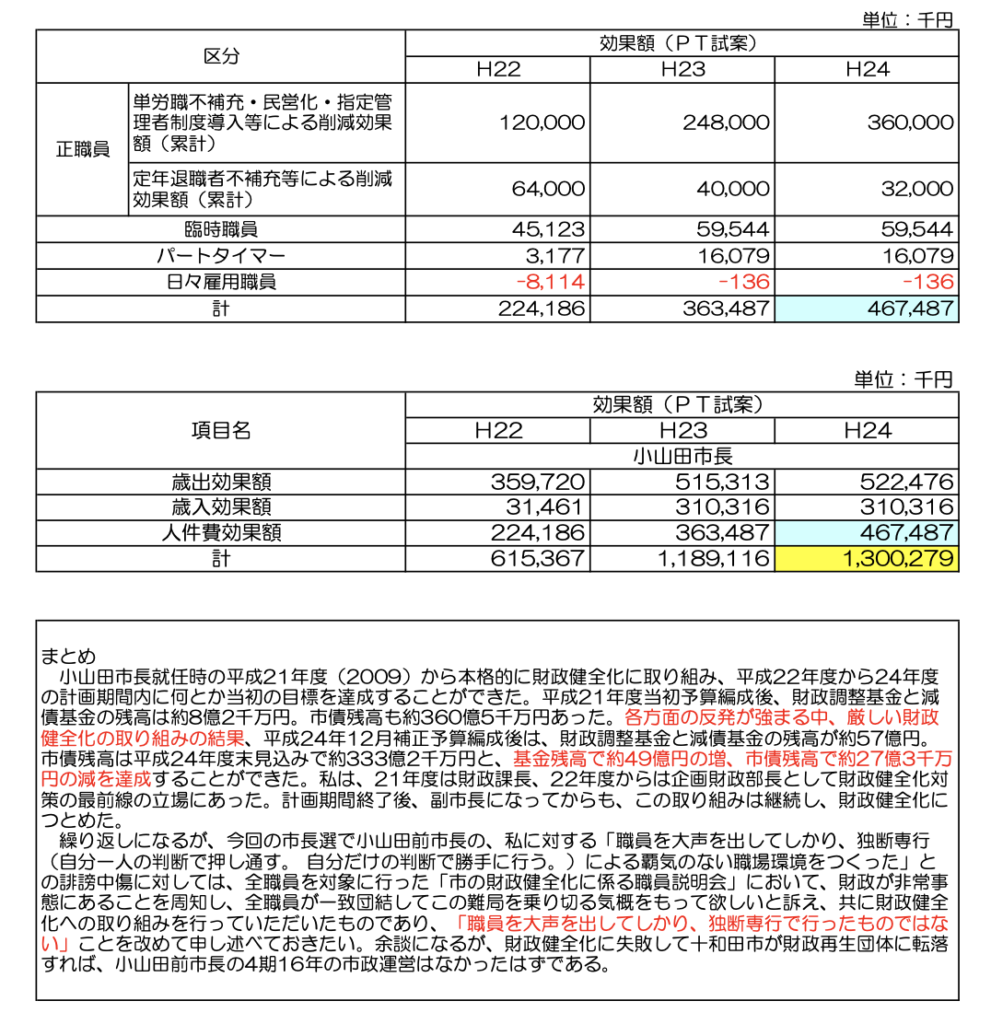

③正職員、臨時職員、パートタイマー、日々雇用職員の人件費削減効果額