【市長選挙にかかった選挙運動費用について】

選挙運動に関する収入および支出の報告書は、選挙の期日の告示の前日まで、選挙の期日の告示の日から

投票日まで及び投票日後にされた寄附及びその他の収入並びに支出について、これを合わせて精算し、選挙期日

から15日以内(令和7年2月2日まで)に、選挙管理委員会に提出しなければならないとされております。

今回は私の令和6年11月14日から令和7年1月19日までの立候補準備及び選挙運動に関する費用について紹介します。

なお、これは令和7年1月31日に選挙管理委員会に提出したものと同じ内容です。

【供託金】

日本の選挙では、出馬する時には「供託金」を法務局に一時的に預ける必要があります。供託金とは、法令の

規定により法務局などの供託所に供託された金銭で、公職選挙において、売名などを目的とした無責任な立候補を

防ぐための制度です。金額は出馬する選挙によって異なり、供託金没収点に達しない得票率の場合は全額没収され

逆に落選しても一定の得票を得ると全額返還されます。

1.選挙運動で支出できるもの

Ⅲ 物品及び証明書類の使用に関する注意

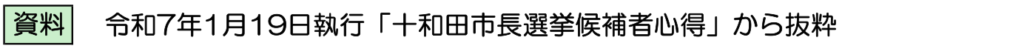

1 候補者に交付する物品及び証明書類一覧表

7 候補者用通常葉書使用証明書及び選挙運動用通常葉書差出票

(1)この証明書を選挙運動期間中に日本郵便㈱十和田郵便局に提出すれば、候補者一人につき8,000枚の「選挙用」と表示してある無料葉書の交付を受けることができます。 また、手持ちの私製葉書又は通常葉書を用いる場合には、「選挙用」の表示を受けるためにこの証明書の提出を必要とします。

(4)手持ちの私製葉書又は通常葉書は、日本郵便㈱十和田郵便局で表示を受けることによって無料で郵送できます。また、その購入に要した費用は選挙運動費用に算入されます。

Ⅳ 特に注意を要する選挙運動

4 選挙運動用ビラ

(1)頒布できる選挙運動用ビラは2種類以内で、1万6千枚に限られ、市選挙管理委員会に届け出たものでなければなりません。 (2)ビラの大きさは長さ29.7cm、幅21 cm(A4判)を超えてはなりません。

(3)選挙運動用ビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(印刷者が法人の場合は法人名とその所在地)が記載されていなければなりません。

6 選挙運動用ポスター(法143①(5))

(2)規格

ポスターの大きさは、タブロイド型(長さ42cm、幅 30cm)を超えることができません。(法144④)告示前々日(1月10日)までにポスター1枚を持参し、規格の確認を受けてください。

(3)記載内容

ポスターには、その表面に掲示責任者、印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければなりません。(法144⑤) また、紙質、記載内容及び色彩について制限はありませんが、虚偽事項又は利害誘導事項の記載については、罰則が設けられていますので注意してください。

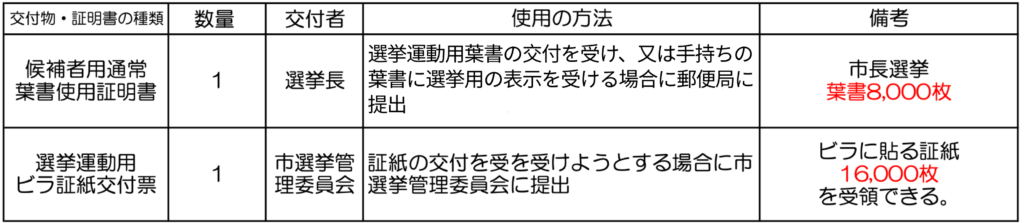

7 ポスター掲示場

18 飲食物の提供の禁止(法139)

何人も選挙運動に関して飲食物を提供することは、どんな名目であっても禁止されていますが、次に掲げる場合は認められます。

(1)湯茶を提供すること及びこれに伴って通常用いられる程度の菓子を提供すること。

(2)選挙運動員及び労務者に対して、選挙事務所で食事をするため又は携行するために選挙事務所において弁当を提供すること。

ただし、提供できる弁当数は、候補者1人につき1日15人分(45食分)に選挙期日の告示のあった日から選挙の期日の前日までの期間の日数(7 日)を乗じて得た数分(45食×7=315食)の範囲内でなければなりません。

この場合の弁当料は、1食につき1千円以内、1日について3千円以内です。また、当然選挙運動のための支出ですから選挙費用に算入されます。

Ⅴ 選挙運動に関する収入および支出並びに寄附

2 出納責任者及び出納責任者の職務代行者

(8)選挙運動に関する収入および支出の報告書の提出(法189、規則23)

出納責任者は、候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について法 185①各号に掲げる事項を記載した報告書を、法 188①の領収書その他の支出を証すべき書面の写しを添付して、それぞれ次に掲げる期間内に選挙管理委員会に提出しなければなりません。

① 選挙の期日の告示の前日まで、選挙の期日の告示の日から投票日まで及び投票日後にされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを合わせて精算し、選挙期日から15日以内(令和7年2月2日まで)。

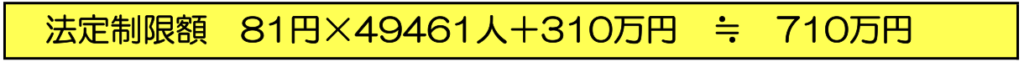

3 選挙運動に関する支出金額の制限(法194、令127)

(1)候補者1人につき支出できる選挙費用の最高額は、次の算式により算出されます。

人数割額(81円)×選挙人名簿登録者数+固定額(310万円) =法定制限額

なお、100円未満の端数を生じたときは、その端数は100円として算出されます。

※選挙人名簿登録者数がわからなかったので、当日有権者数49,461人で算出しました。

(2)選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲(法197)

供託金も選挙運動費用に算入されません。

(3)選挙運動員又は労務者に対する実費弁償及び報酬の額(法197の2)

① 実費弁償は、選挙運動に従事する者及び労務者(単純労務を行う者を指します。お茶くみや電話取次ぎ、ビラや証紙貼り作業、個人演説会や街頭演説の設営・撤去作業などの要員などがこれに当たります。)に対し支出することができ、報酬は、労務者、選挙管理委員会に届け出た選挙運動のために使用する事務員、専ら車上における選挙運動のために使用する者(車上運動員)及び専ら手話通訳のために使用する者(手話通訳者)に対して支給することができます。

① 実費弁償及び報酬の最高額(十和田市公職選挙法の施行に関する規程21別表2)

(a) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

ウ. 車 賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

オ. 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ. 茶菓料 1日につき500円

(b) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア. 基 本 日 額 10,000円以内

(d) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる報酬の額 (法197の2、令129)

次に掲げる選挙運動に従事する者については、選挙管理委員会に届け出た者の中から合計で、1日について、12人までの者に対して次に掲げる報酬を支給することができます。

ア. 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内

イ. 車上運動員(うぐいす嬢) 1日につき15,000円以内

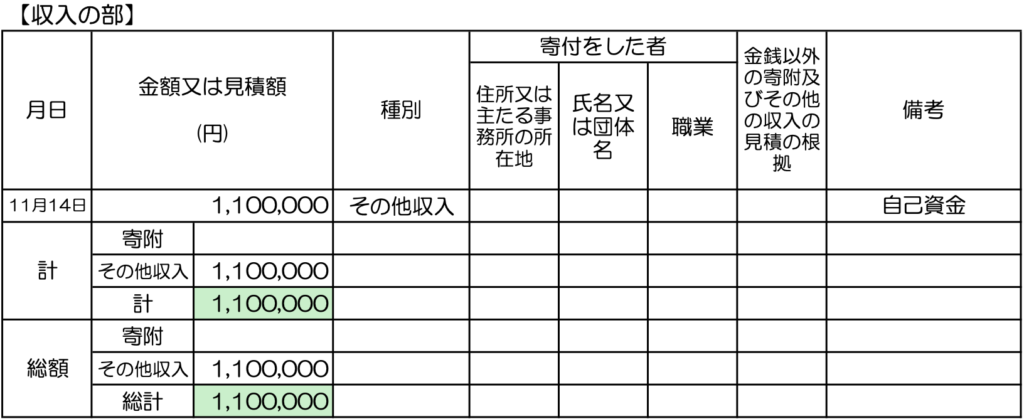

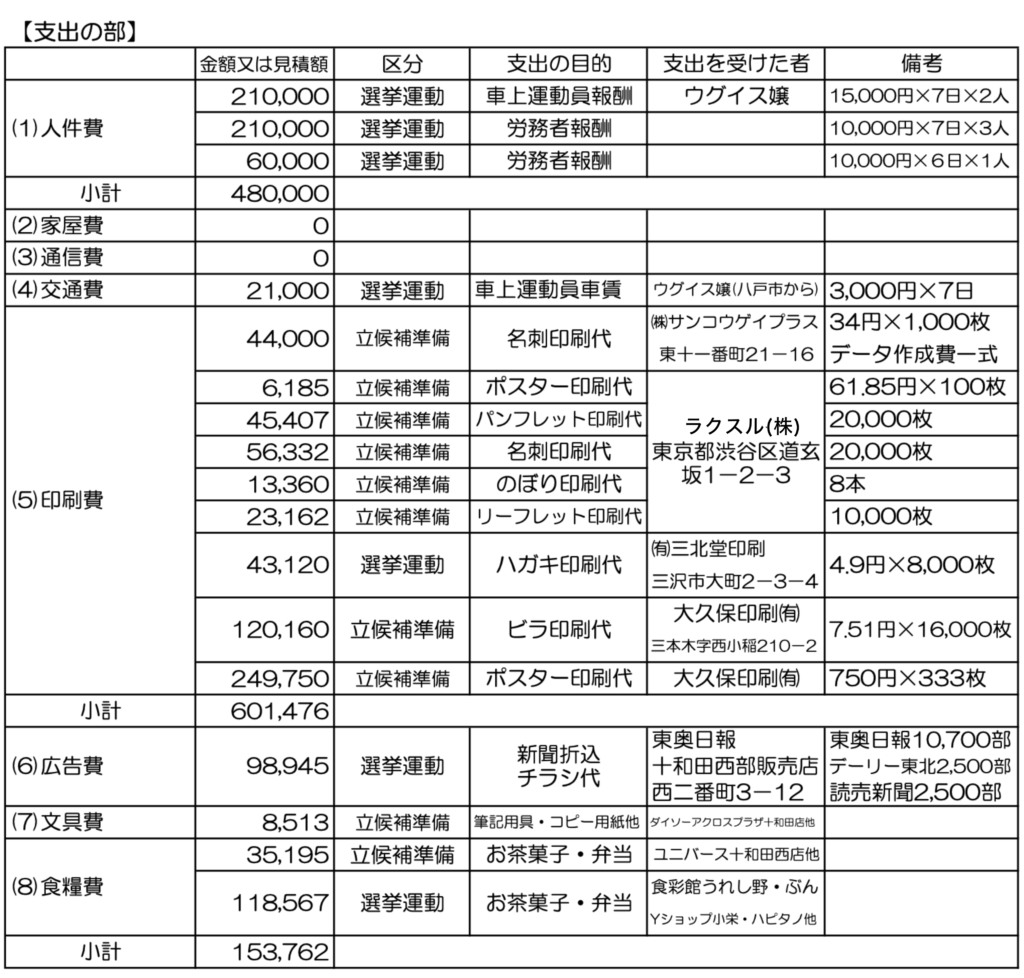

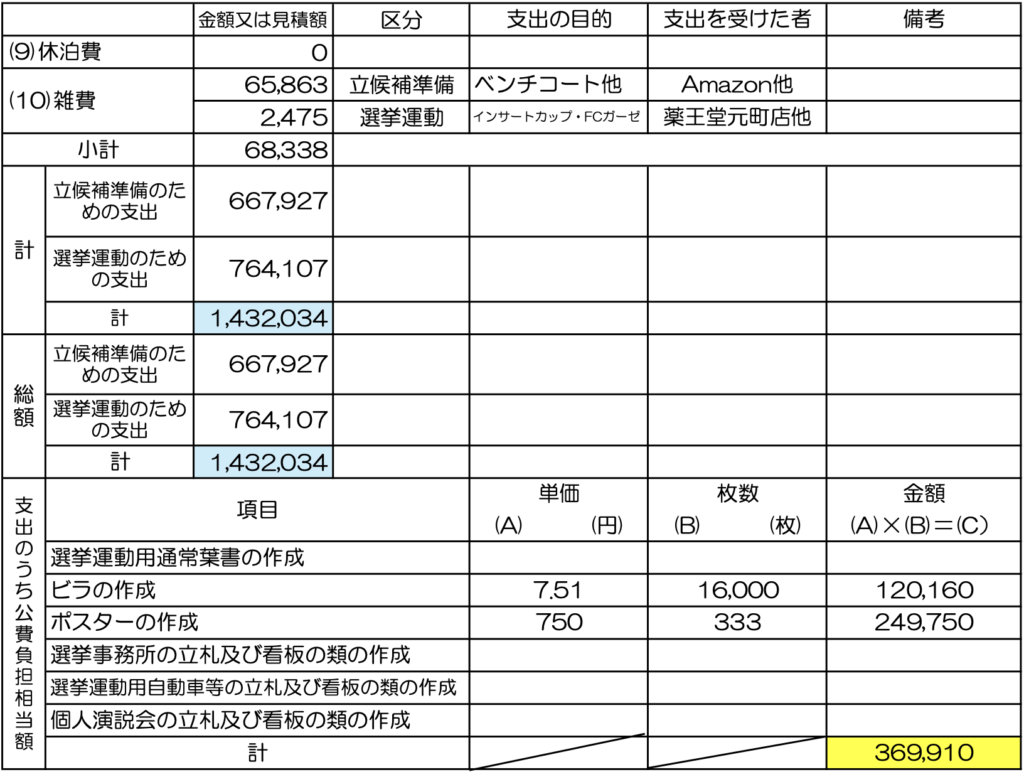

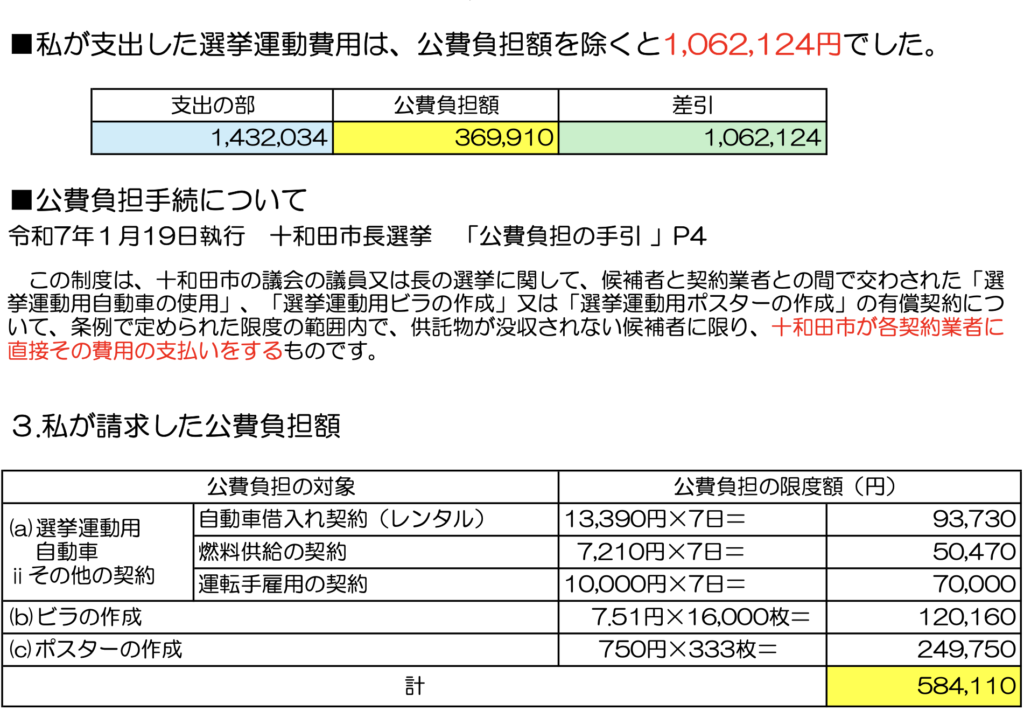

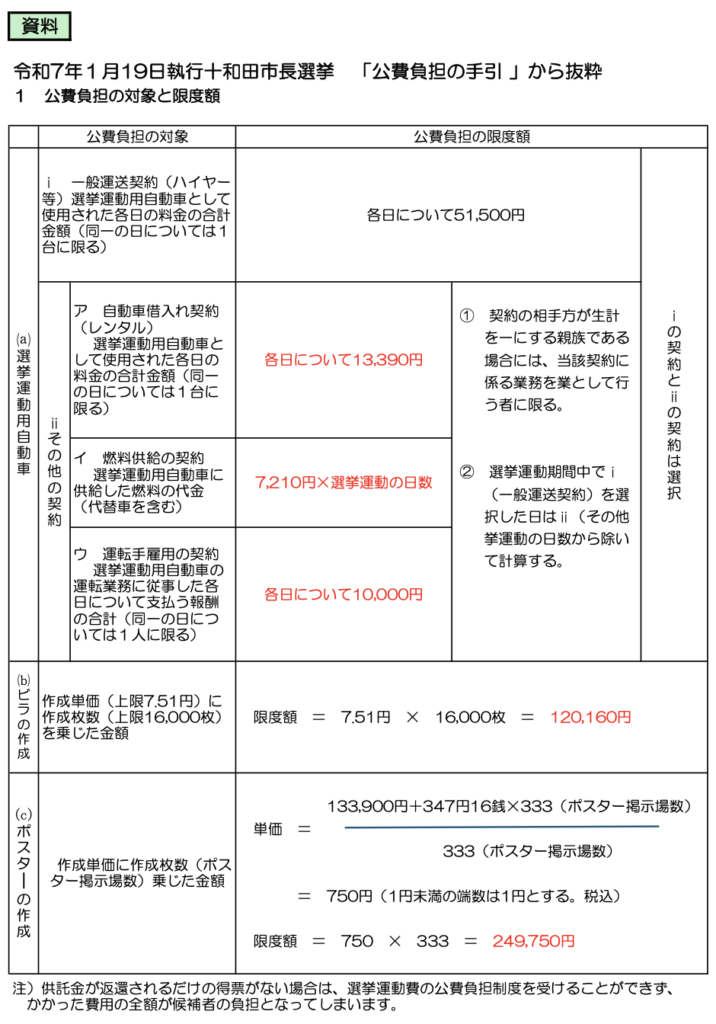

2.私の選挙運動費用収支報告書

令和6年11月14日から令和7年1月19日まで

提出年月日:2025年1月31日

まとめ

選挙にどれだけのお金がかかるのか。多くの方は想像もつかないのではないでしょうか。

よく選挙に必要なのは三バン(地盤・看板・鞄)と言われます。支持組織(地盤)と知名度(看板)も重要ですが、やはり気になるのは最後の鞄、選挙資金です。

選挙にかかる費用は、選挙の種類や地域・選挙区の規模などによって大きく異なります。例えば、一般的な市議会議員選挙の費用は200万円~800万円、参議院選挙では6,000万円以上とも言われています。基本的には当選に必要な票数が多ければ多いほど、費用もかかります。近年では派手な事は控えられる傾向にあり、市町村会議員選挙では、選挙事務所は自宅の一室を使用し、選挙カーも軽自動車ということが一般的になってきました。公費でまかなわれない選挙運動費は、候補者自身が負担します。また、無所属で出馬すると、政党からの援助などは一切なく、全て自身のお金、持ち出しになります。

1.法定費用(法定選挙費用)

法定費用とは、公職選挙法に定められた選挙運動に関する支出の最高限度額の通称です。金のかからない選挙となるよう、選挙運動費用の支出に最高限度額が設けられています。支出がこの限度額を超えてしまうと、出納責任者に罰則が適用されます。法定費用は何の選挙かによって限度額の計算式が異なります。一般に国政選挙の方が高く、町村議会選挙が一番低い額であると言えます。限度額はその選挙区の選挙人名簿登録者数(有権者数)に比例して増え、その額は百万円台から数千万円となります。あくまでも限度額(上限)ですので、この額を用意しなければならないと言うわけではありません。また、出納責任者は、選挙運動に関する収支を記載した選挙運動費用収支報告書を提出しなければならず、提出された収支報告書は、公開されることとなります。

2.政治活動とは

政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものです。告示前の活動は「選挙活動」ではなく「政治活動」です。告示前に「選挙活動」をすると公職選挙法違反となります。「選挙活動」の選挙費用は条例で上限が決まっていますが、「政治活動」にかかる費用は「自費負担」で「金額は無限大」です。

3.選挙にかかる主な費用

①印刷物

いちばん費用がかかるのが、名刺やビラ、ポスターなどの印刷物にかかる費用です。選挙は知名度を上げていくことが当選への近道ですから、新人が立候補し、知名度を上げていくためには繰り返し印刷物を配布したり、掲示したりする必要があります。こうした印刷物の作成にあたっては、まず写真撮影が必要です。写真データをもとに、決意文や政策を入れ込んだ後援会リーフレットを作成する場合、プロのデザイナーに依頼すれば当然デザイン費がかかります。後援会リーフレットを印刷すれば、印刷費もかかってきます。他にも名刺、政策をまとめたビラ、室内用ポスターや政治活動用ポスターなど、知名度を上げるために必要な選挙PRグッズはたくさんあります。

②ネット選挙

2013年(平成25年)のネット選挙解禁(平成25年4月26日公布、平成25年5月26日施行)、2016年の18歳選挙権の実現、そしてスマートフォン利用者の増加や、コロナ禍の影響によって、ネット選挙の重要性も年々高まっています。「ネットだけで勝てる」というのは幻想ですが、各種世論調査でも投票の際にネット上の情報を参考にしている層は確実に存在しています。よって、最低限、スマートフォンの表示に対応した候補者のホームページは必須と考えられますので、開設や運営のために予算が必要となります。ただし、インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます。

③ 選挙運動員

直接有権者に支持を訴える人はもちろん、選挙事務所の幹部や各部署の責任者レベルもこれに当たります。公職選挙法では、選挙運動に従事する者は、自発的かつ奉仕的に運動を行うもので、原則として選挙運動の対価として報酬を得てはいけないとしており、選挙運動員には報酬・アルバイト料を支給できません。例外として、車上運動員(うぐいす嬢)、手話通訳者は事前に届出をすれば報酬を支給することができます。

注)選挙運動とは「1.特定の選挙で、2.特定の候補者の当選を目的として、3.投票を得または得させるために、直接または間接に働きかける必要かつ有利な行為をすること」とされています。選挙運動は立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に行うことができます。

4.選挙にかかる費用を抑えるために工夫したこと

①印刷物のデザイン等はボランティアに手伝って貰い、ネット注文で購入

政治活動期間中は後援会リーフレットと名刺だけを作成して、費用を抑えることができました。選挙には選挙ポスターや選挙運動用ビラが必要になりますが、公費負担という制度を活用することができました。私は、リーフレットや名刺、ポスター、ビラなどのデザインは従姉の息子や、写真撮影は従姉の息子の友人にボランティアで手伝って貰い、撮影費や制作費を抑えることができました。また、公費負担制度が使えない印刷物については、ネット上でお得な料金で注文できる東京都のラクスル株式会社を利用しました。

②ホームページは知人に頼む

無料でスマートフォンに対応したホームページを作成できるサービスもありますが、広告が入るなどのデメリットもあります。私は息子の勤務先の上司にお願いして、ボランティアで作成して頂き、費用を抑えることができました。その後のホームページの更新やショート動画(「YouTube」、「TikTok」)の編集は、友人の会社で依頼しているプロのスタッフから、ボランティアでクオリティの高いものを作成して頂きました。ちなみにショート動画の撮影は息子。SNS(「Instagram」、「Facebook」、「X(旧Twitter)」)のアカウント作成から、文章や写真、動画などのアップロードは娘に指導を受けながら何とか自分でできるようになりました。

③選挙用品は借りる

現職政治家の友人知人がいて、音響設備などを借りるなどして費用を抑えることができました。

④スタッフは全員ボランティア

活動を支えてくれるボランティアの方を数多く集めることができれば、大幅に人件費を抑えることができます。私の陣営の選挙スタッフは、ほぼ100%ボランティアでした。