小山田前市長は4期16年の成果として、財政健全化と市立中央病院の経営改革をあげていた。だが、その成果の裏に、どのような苦労があったのかをまるで把握してしないと感じている。そうでなければ、今回の市長選で、私のことを「職員を大声を出してしかり、独断専行による覇気のない職場環境をつくった」と誹謗中傷 したことが理解できない。また、1月20日の東奥日報には、『副市長時代に財政改革を推し進め、小山田市 長に代わって批判の矢面に立つこともあったが「独断専行だった」などといった不本意な評価をされた。西村 さんは「批判を受けても厳しい決断をする必要があった」と弁明したが、一人歩きした悪いイメージを拭い去 れなかった。』との記事が掲載されることもなかったはずである。今回のエピソード2では、そのことについて触れてみたい。

【市立中央病院経営改革について】

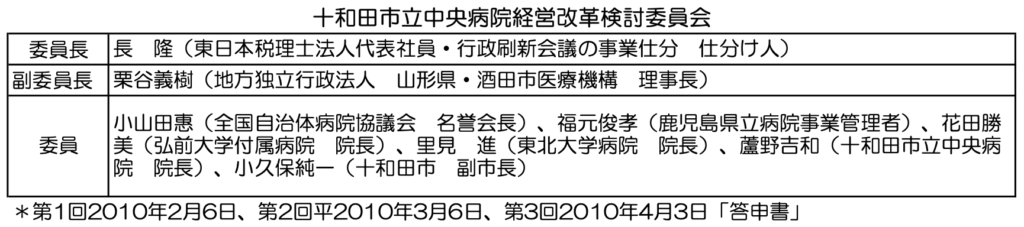

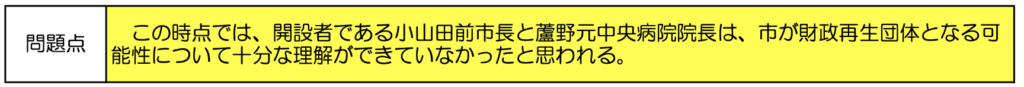

平成20年(2008)に164億円をかけて新築した市立中央病院の経営は、医師不足などの理由でオープン 当初から巨額の赤字を計上し、崩壊の危機に瀕していた。平成21年(2009)1月に小山田市長が就任。このままでは、病院のせいで十和田市が財政破綻してしまうおそれがあった。そこで、市は2010年2月、市立中 央病院経営改革検討委員会を立ち上げ、抜本的な経営再建に乗りだした。

1.テレビでも取り上げられた市立中央病院の経営悪化問題

NHK ETV特集 2010年5月23日(日)放送「病院は建てたけれど~地域医療をめぐる混乱と模索~]

十和田市では2年前に164億円かけて新築した市立中央病院の経営が悪化。毎年10億円もの赤字を出し続け、銀行からの借り入れでようやく経営を維持する自転車操業に追い込まれている。このままでは市の財政を圧迫し、市自体が財政再建団体に転落しかねないと、この2月から経営改革検討委員会を立ち上げ、根本的な経営再建に乗り出した。 過大に見積もられた需用(患者数)に基づいて、医師確保のめどもないまま、各地で「身の丈を超えた病 院」が建設されるのである。番組では、外部の専門家を招き経営改革に乗り出した十和田市のケースを中心に、病院建築ラッシュが加速する「医療崩壊」の現実にスポットを当てる。

2.第1回経営改革検討委員会の中での主な意見 (議事録から抜粋)

・中央病院は破綻状態にあり、民間病院同様の経営努力が必要である。医業収益50億円に対し、過大な投資(164億円)による新病院を建設した責任は誰にあるのか。

・事が重大なのは、設置者である十和田市のいわば財政的な体力が限界が近づいていることである。このままの計画で物事が進んでいくと、平成23年度には十和田市自体が早期健全化基準を超えることが予想される。また、平成25年度には、十和田市自体が財政再生基準をも超えるというような見通しになっている。

・十和田市自体が財政健全化法ができて以来、初の団体になる可能性が高くなっている。第2の夕張が新法

後初めてでるということで、国も非常に重要に考えているところである。

・中央病院には縮小均衡(需給バランスを保ちながら規模を小さくしていくこと。)がない。市が財政再建 団体になることを避けなればならない。平成21年に策定した市立中央病院経営改革プランは実効性、信頼 性、信憑性に欠けるのではないか。中央病院の改革プランは誰がつくったのか。平成23年度までに黒字と 書いてあるがあり得ない。

・十和田市立中央病院の人件費比率が自治体の全国平均と比べて総じて高い水準にある。病院の今の給料を

どうやって払っているかというと、国の地方債を使うことはできずに、市中金融機関から借りて何とかし

のいでいるということである。今後起債は同意されないという状況にある。

3.財政再生団体とは(北海道夕張市)

夕張市は平成19年(2007)3月に旧法の地方財政再建促進特別措置法に基づく財政再建団体に移行し、平成22年(2010)3月からは、夕張破たんを機に制定された新法、地方公共団体財政健全化法に基づく財政再生団体に移行し、現在も国の指定を受ける唯一の自治体である。「全国最低のサービス、全国最高の負担」が 徹底的に追求された。

平成19年(2007)4月からは、市長75%、助役70%、教育長66%など、徹底した給与削減がなされ、市長の給与は全国最低(25万9,000円)となった。また、職員の給与も大幅に引き下げられ、月給で3割減、賞与・退職金まで考えると4割減という大幅な賃金カットとなった。進学を控えた子どもや住宅ローンを抱える 職員は、人生設計の変更を余儀なくされ、後ろ髪をひかれる思いで故郷を離れていった。職員数も約55%減という凄まじさ。給与が大幅に減らされたうえ、1人あたりの業務は増加。市議会議員の人数も18人から9人 に半減、議員報酬も削減された。

市民負担も大きくなり、市民税が個人均等割3,000円から3,500円に、固定資産税が1.4%から1.45%に、 軽自動車税が現行税率の1.5倍に増額、ごみ処理は一律有料化、施設使用料も5割増、下水道使用料が10m³あたり1,470円から2,440円に値上げ、病院の病床数も大幅削減、投資的経費については、災害復旧事業など真 に必要な事業しか実施しないため、新しい道路の建設は一切できなかった。

財政再生の期間は、平成21年度から平成41年度まで(赤字解消までの実質的な計画期間は平成22年度から平成38年度までの17年間)、解消すべき赤字額 322億円(標準財政規模(46億円)の約7倍)。

市の人口も平成19年(2007)の約1万2,000人から現在では6,107人(住民基本台帳人口、2024年12 月31日)とほぼ半数近くに減少。

4.十和田市立中央病院経営改革検討委員会 2010年4月3日 答申書 要点

・十和田市にこれ(平成20年度約14億円)以上、財政面で支援を求めることは厳しい。

・数値目標の設定:収支目標については、平成22年度中の資金収支の単年度黒字化を必達目標とする。

・目標達成困難が予測される場合、地方独立行政法人非公務員型へ移行の検討を始める。

5.病院事業経営健全化計画について

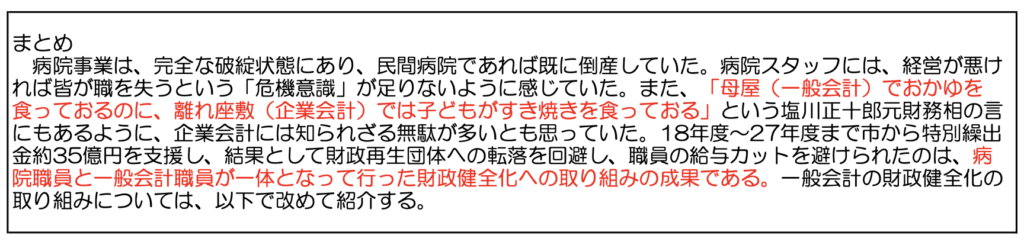

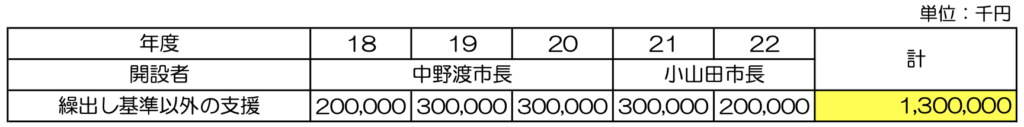

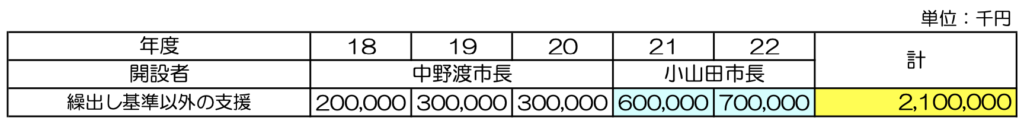

(1)18年度を開始年度とする5年間の経営健全化計画を策定し、不良債務の解消に努めることとし、市の一般会計から通常の繰出金とは別枠で5年間で13億円を繰出すこととした。

(2)18年度で策定した経営健全化計画は毎年見直しし、20年度に策定した経営健全化計画では、市の一般会計から、21年度に3億円、22年度に5億円、計8億円の追加繰出しを計上している。

(3)なぜ18年度の経営健全化計画どおりに進まないのか ・そもそも、この経営健全化計画は病院企業債の発行を許可して貰うための計画にすぎない。

(4)資金不足比率20%以上の問題点

・資金不足比率が20%以上(経営健全化基準)だと、議会の議決を経た経営健全化計画の策定が義務付けられ、個別外部監査契約による監査を受けなければならない。

・経営健全化計画の実施状況が目標と大きく乖離する場合等においては、総務大臣又は県知事は必 要な勧告をすることができる。

(5)公立病院特例債(赤字特例債)の発行

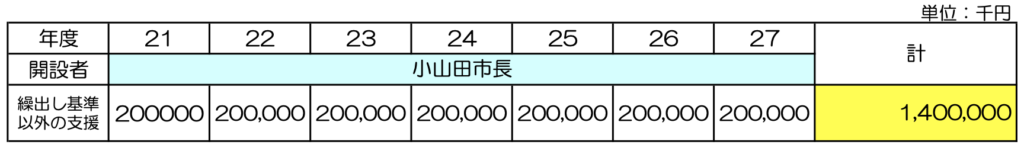

・公立病院特例債を20年度に14億円発行し、不良債務を解消する。21年度~27年度まで7年間で償 還することになっているが、この病院特例債の元利償還については一般会計で負担することになっ た。

(6)単労職員の人件費及び病院建設課職員の人件費について

・人件費に関する経費削減で、単労職を退職不補充とするとともに、他部局へ異動させることとし、20年4月1日単労職11名全てを異動させたが 、病院から教育委員会へ異動になった単労職員の人件費は、 全額一般会計の負担増(7億6,800万円)になった。

・また、21年4月1日から病院建設終了に伴う病院建設課職員が二人を本庁に引き揚げた。結果、一般会 計の負担増となった。(8,000千円×2人= 毎年度 1,600万円)

(7)不良債務解消のための一般会計負担額について

・18年度~27年度まで繰出し基準以外の支援(公立病院特例債の償還を含む)→ 35億円

・病院から教育委員会へ異動になった単労職員の人件費負担(定年退職まで) → 7億6,800万円

・市立中央病院の不良債務解消のための一般会計財源負担は 42億6,800万円

6.十和田市立中央病院の経営健全化に係る評価意見書

平成24(2012)年5月16日 十和田市病院事業経営評価委員会 委員長 栗谷義樹

一般会計からの繰入金について

不良債務解消分の全額繰り入れを十和田市、市議会が決めたことは、病院再生の基本的な最初の一歩として極めて重要な決断であり、十和田市、市議会、十和田市民に対し、心より敬意を表するものである、さらに平成23、24年度の企業債元利償還額全額繰り入れ、平成25年度の企業債利子の繰入、病院特例債の毎年の元利償還額の全額繰り入れの決断は、現在の十和田市財政の状況から考えると身を切るような破格のものであり、 十和田市が何としても病院を守るとの不退転の決意がここに表れている。病院職員はこのことの意味を漫然と受け止めるのはなく、その意味を理解し、十和田市職員としてその期待に応える意志を改めて強く自覚されたい。

市長が「病院事業は市が守る」という発言と、それを裏付ける多額の不良債務の解消に向けて、財政が厳しい中にもかかわらず、一般財源を投資したことは特筆すべき措置であり、予算提案に賛意を示した市議会も良識ある対応であった。市長の英断が、病院職員の全スタッフをいかに力づけ、モチベーションが高められたか、その効果は計り知れないものがある。